김미진 소호산촌유학센터 활동가

‘아무도 없는 건 아닐까?’ 높은 산길을 따라 소호마을에 이르렀지만, 멀리서 들리는 새소리를 빼곤 온 마을이 고요했다. 저만치 무리 지어 숲에서 돌아오는 아이들이 보이고서야 웃고 떠드는 소리가 금세 마을에 가득 번진다. 소호산촌유학센터 산골캠프에 온 아이들이다.

“마을에 아이들이 있는 것과 없는 것이 억수로 다르죠?” 2010년, ‘마을이 아이를 키운다’는 철학으로 소호산촌유학을 함께 시작한 후 9년째 산촌유학 활동가로, 산촌유학생들의 ‘이모’로 농촌의 일상을 나누며 마을 살리기에 힘써온 김미진 씨가 웃으며 묻는다.

500살 느티나무가 부른 인연

“14년 전, 정겨운 시골풍경과 마을 중심에 있는 상북초등학교 소호분교 마당의 커다란 느티나무를 보고 첫눈에 반해 이사 왔어요. 이곳에서 아이를 키우면 부모로서 더 해줄 수 있는 게 없겠다고 생각했지요.”

당시 초등학교 교사였던 김미진 씨는 마을 밖으로 출퇴근하고, 아들은 소호분교에 입학하면서 소호마을에 둥지를 틀었다. 아들과 딸은 마을 어른들의 농사를 거들고 참도 얻어먹으며 농촌과 마을에 자연스럽게 녹아들었다. 그 사이, 다른 아이들은 졸업하거나 도시로 떠나 27명이었던 소호분교생은 9명으로 줄었다. 수많은 농촌의 작은 학교가 그렇듯 아이들의 모교도 곧 사라질 위기였다.

“농촌이 지속 가능하려면 교육환경이 정말 중요해요. 시골 마을에 아이들이 사라지고, 학교가 폐교되면 마을의 미래도 사라지죠. 도시와 달리 농촌 학교는 마을의 중요한 구심점이자 주민 모두의 문화공간이니까요. 학교와 마을을 살려야겠다, 고민한 끝에 마을 사람들과 함께 소호산촌유학을 시작했죠.”

도시에서 온 산촌유학생은 소호분교로 전학 와 1년간 학교에 다니며 소호마을 활동가 이모들의 집에서 농가살이를 한다. 익숙하고 편한 집을 떠나 농촌마을살이를 체험하고 또래와 자연에서 뛰놀며 아이들은 부쩍 자란다. 이렇게 매년 산촌유학생이 찾아오고, 산촌유학을 경험한 후 아예 자녀와 함께 이사 오는 귀촌가족이 늘면서 마을도 활기를 되찾았다.

“지금 소호분교에 다니는 학생이 38명인데, 모두 유학생 아니면 귀촌자녀예요. 그때 산촌유학을 시작하지 않았다면 소호분교는 이미 사라졌을지도 모르죠.”

ⓒ소호산촌유학센터

이모, 도시에서 노는 건 시시해요

“처음에는 부모가 원해서 유학 온 아이들이 많은데 1년 지내고 나면 아이가 나서서 더 있겠다고 부모를 설득해요. 대개 2년을 머물고, 그중 6년 내내 있는 친구도 있어요.”

비결이 뭘까? 아이들은 재미있고 다정한 소호 이모들과 따뜻하고 맛있는 집밥이 있고, 핸드폰과 게임 대신 계곡과 숲, 친구들이 있는 소호마을이 “도시보다 훨씬 재밌어서”라고 말한다.

“농촌의 심심함이 아이들 스스로 친구를 찾고 놀이를 만들게 해요. 반면 도시는 바쁘고 자극이 많지만 아이들은 계속 시시하고 외롭다고 느끼죠. 농촌에서는 숲에 나뭇가지 하나만 있어도 잘 노니까 심심해도 시시하진 않아요.”

‘스스로밥상’, ‘스스로여행’을 통해 아이들은 어른의 큰 도움 없이 또래와 밥도 차리고 여행도 떠나며 자립심을 키운다. 자연에서 뛰놀며 즐거워하는 한편, 마을 어른들이 사는 모습을 가까이서 보며 농촌의 어려움도 배운다.

“아이들을 가르친다고 하지만 사실 제가 아이들을 보면서 늘 배워요. 아이들도 우릴 보며 농촌에서 사는 게 쉽지는 않지만 못 살 것도 없다는 걸 체득할 거예요. 그렇게 이 아이들은 농촌을 스스로 선택해 들어오는 삶을 찾아갈 수 있지 않을까 싶어요.”

마을주체가 함께 모여 ‘마을교육공동체’로

처음에는 “느그가 소호를 얼마나 아는데 소호마을을 살린다고 하노” 꾸짖던 마을 어르신들도 이제는 “느그 덕에 젊은 사람들도 마을에 오고, 학교에 아이들이 바글바글하니 참 사람 사는 마을 같다”며 마을 활동가들의 어깨를 토닥인다.

“저희는 10년 가까이 활동하며 마을 분들의 이해를 얻었지만, 산촌유학을 계기로 귀촌한 가족들은 대개 도시로 출퇴근하고 농촌을 잘 모르는 경우가 많아요. 아이들도 몸은 농촌에 있지만 도시의 소비문화에 더 익숙하고요. 그러다보니 도시에서 풍족하게 지낸 아이와 농촌 아이들 간의 위화감이 고민이었죠. 산촌유학으로 활력을 얻었지만, 점점 신입생이 줄면서 학교도 다시 위기감을 느끼고 있고요.”

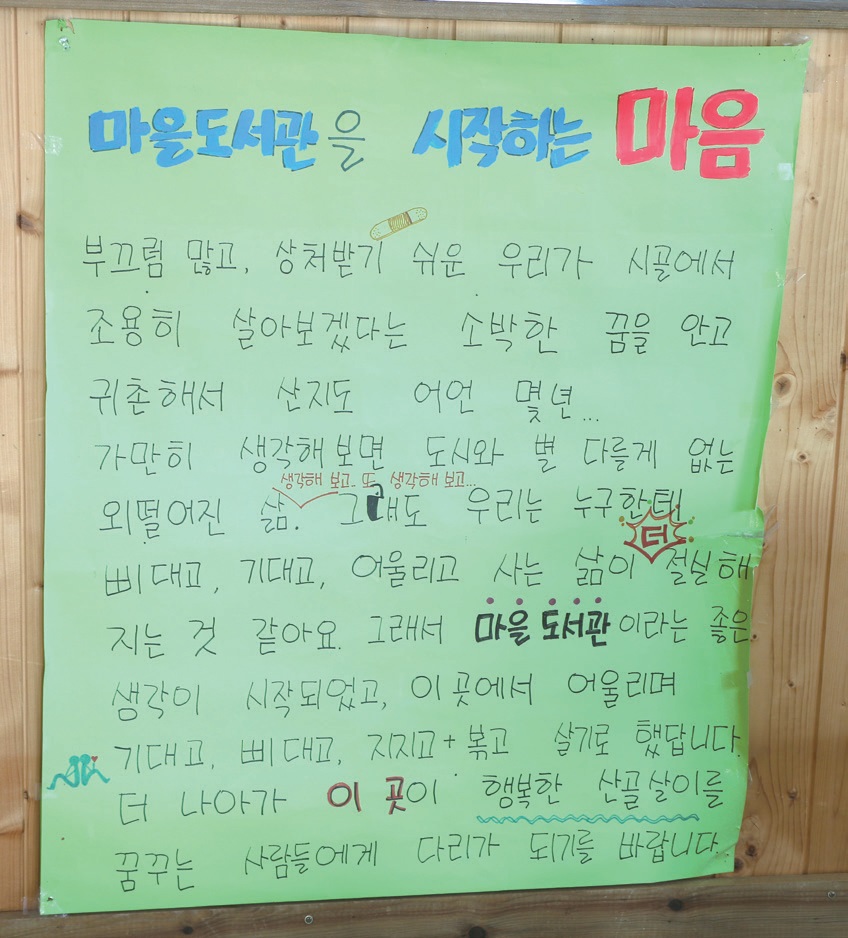

위기의 해결방안으로, 김미진 씨를 비롯한 산촌유학센터․학교․마을학부모회 등 마을주체가 모두 모여 ‘마을교육공동체’를 꾸리고 아이들이 유학생, 귀촌자녀 구분 없이 한곳에서 다함께 어울릴 수 있는 통합 방과 후 프로그램을 만들려 한다. 지난해 5월에 문을 연 마을 도서관을 비롯해 마을의 교육과 미래를 모두가 함께 적극 고민하자는 시도다.

“농촌에는 아이들이 없고, 도시는 점점 더 아이들 살기 힘든 곳이 되어가는 지금 농촌유학은 계속 필요하다고 봐요. 올해는 지역에 맞는 농사교육, 특히 아름다운 마을의 숲을 아이들과 더 나누고 소호산촌유학의 교육과정을 탄탄히 체계화하고 싶어요.”

마을, 교육, 지속 가능한 농촌에 대한 김미진 씨의 고민은 여전히 현재진행형이다. 하지만 이제는 “이모, 걱정하지 마세요. 이모들 할매 되면 우리가 소호마을 와서 알아서 할게요!”라며 웃는 아이들이 있다. 그 얼굴에서, 사라지지 않는 농촌의 미래를 본다.

글·사진 유해리