글·사진 하상윤

“가을이 오고 있습니까?” 서귀포 성산의 오랜 인연에게 대뜸 전화를 걸어 물었다. 그는 “이미 왔수다, 궁금하면 보러 오시라”고 짧게 답했다. 청년농부가 ‘이미 왔노라’ 확언한 가을은 어떤 얼굴일까? 그 모습을 상상하며 제주행 밤 비행기에 올랐다.

2025년 제주엔 유난히 강수가 들쭉날쭉했다. 비가 와야 할 때는 오지 않았고, 반대로 가물어야 할 시기엔 세차게 들이쳤다. 기후의 리듬이 뒤틀리자 농사의 호흡도 흔들렸다. 강수에 특히 예민한 수박은 어땠을까. 뭍사람에겐 낯설게 들릴지 모르지만, 제주에서도 수박이 난다. 다만 대부분 섬 안에서 소비되어 육지에선 제주 수박을 거의 만날 수 없다. 성산읍 수산리의 농민 오창현 씨는 비가 잦은 동쪽에서 보기 드문 수박 농사를 이어왔다. 한라산에서 내려오는 구름과 비 탓에 동쪽은 원래 수박을 짓기 어려운 땅이다. 그럼에도 그는 매해 씨앗을 심고, 돌담으로 바람을 막으며 수박을 길러냈다.

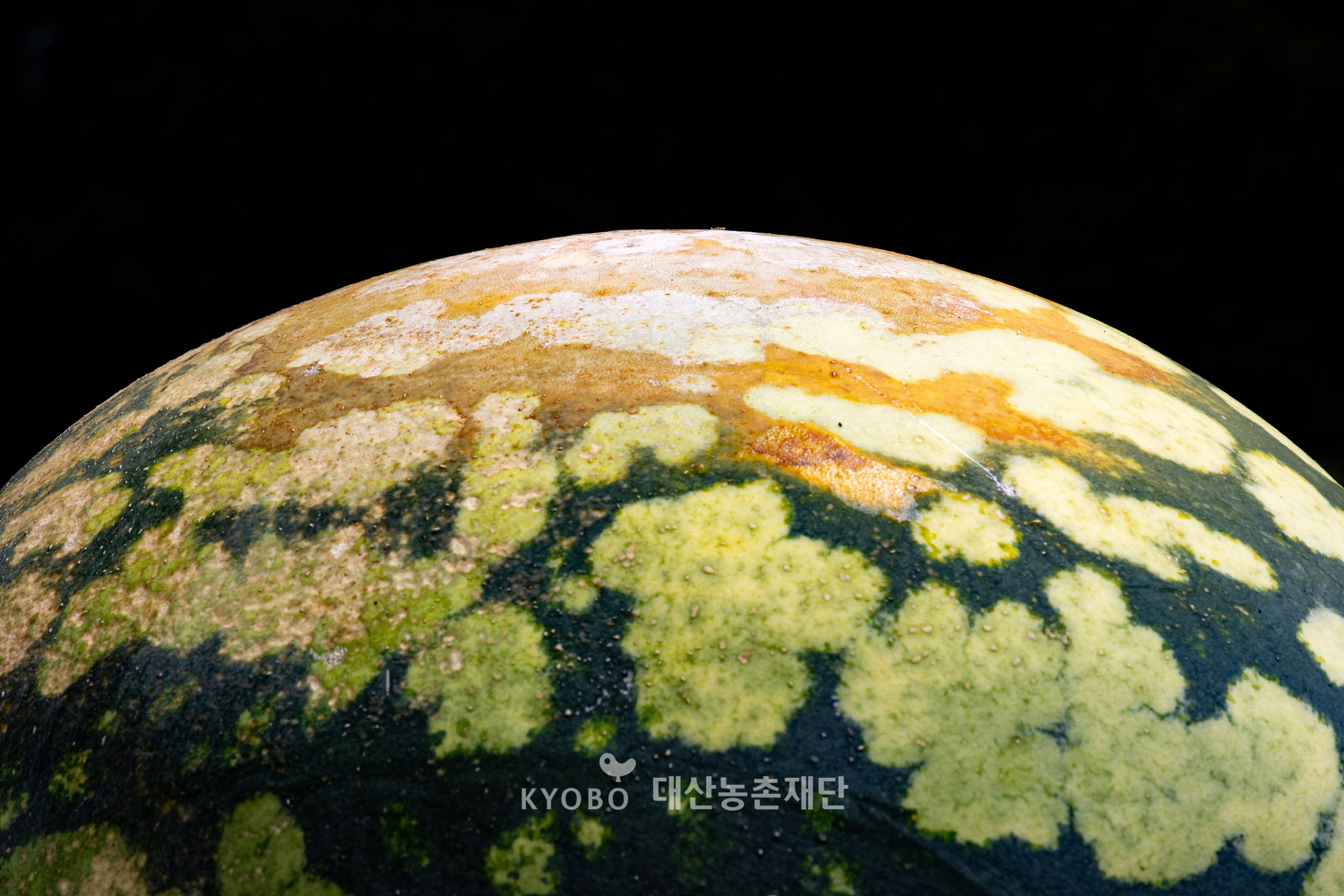

올여름 그의 밭은 풍년이었다. 6kg을 훌쩍 넘기는 대과를 수확했다. 8월까지 이어진 가뭄 덕이다. 장마철에도 이곳엔 비가 거의 오지 않았기에 병충해 없이 튼실한 수박을 출하할 수 있었다. 아프리카 사하라 사막 이남에서 기원한 종인 수박은 본디 더위에 강하고, 메마른 땅에서 잘 큰다. 올해는 그 속성이 그대로 드러난 해였다. 그런데 이미 3주 전에 수확을 모두 마쳤다던 그의 농장엔 머리통만 한 수박 1000여 개가 썩어 무른 채 구르고 있었다. 1차 수확 직후 예상치 못한 폭우가 몰아치며 나머지 수박이 한순간에 상품 가치를 잃었고, 결국 수확을 포기하게 된 것이다. 그는 씽긋 웃으며 “올해는 이걸로 충분합니다. 속이 상하지만, 풍년의 기쁨에 더 집중하고 싶어요”라고 말했다.

제주의 9월, 수박이 저문 자리에서 무와 당근의 시간이 시작된다. 제주의 농사 달력은 육지와 다르다. 강원도에서는 지금이 무 수확철이지만, 제주에선 이제 막 파종이 시작됐다. 농번기와 농한기가 뒤바뀌는 것이다. 이맘때 제주 밭담 아래에서는 무와 당근 새싹이 고개를 내밀기 시작한다. 수확은 12월 말부터 이듬해 4월까지 이어진다. 파종 시점이 하루만 어긋나도 수확 시기가 보름씩 달라지기 때문에, 이때 농민의 눈과 손은 더욱 바빠진다.

“당근 파종하자마자 안 오던 비가 한꺼번에 쏟아붓는 바람에 전혀 발아가 되지 않았습니다. 늦었지만 다시 파종하려고 날을 살피고 있어요.”

오 씨는 휑하게 공백으로 남은 당근밭을 바라보며 말했다. 황무지 한가운데 손가락 한 마디만 한 당근 싹 몇 개가 겨우 자리를 지키고 있었다. 바닥에 팔꿈치를 대고서야 어렵사리 그 작은 이파리를 렌즈에 담을 수 있었다. 갈수록 더욱 큰 폭으로 요동치는 기후를 몸소 감내하고 있는 농민의 모습이 사진에 투영됐다.

해 뜰 무렵 눈 비비며 찾아간 들녘에는 일찌감치 김매러 나온 ‘삼촌’들로 가득했다. 잡초를 뽑고 줄을 정리하며 모종들이 온전히 자라도록 보살피는 손길이 오갔다.

“간격을 잘 맞춰줘야 굵고 단단하게 자랍니다. 너무 높게 자란 것도 솎아 냅니다. 줄기가 아니라 뿌리로 양분이 가야 하니까요.”

한 농민이 허리를 펴며 말했다. 땀에 젖은 어깨들이 일제히 움직일 때마다, 밭은 마치 살아 호흡하는 것처럼 보였다. 누군가 흙밭에 올려둔 라디오에선 노래 ‘사람이 꽃보다 아름다워’가 잔잔하게 흘러나왔다. 음악은 그들의 손길과 포개지며 성산의 가을을 긍정하고 있었다.

필자 하상윤: 《한국일보》 멀티미디어부 기자

필자 하상윤: 《한국일보》 멀티미디어부 기자

대산농업전문언론장학생 출신으로 2015년 겨울에 기자 생활을 시작했다. 기획물 ‘하상윤의 멈칫’을 3년째 연재하고 있다.

![[size] 표2](https://webzine.dsa.or.kr/wp-content/uploads/2025/09/size-표2-300x200.png)

![[size] award](https://webzine.dsa.or.kr/wp-content/uploads/2025/09/size-award-3-300x300.jpg)

![[size] 18](https://webzine.dsa.or.kr/wp-content/uploads/2025/09/size-18-1-300x200.jpg)